開発品 中間水ポリマー

- 主な用途

生体適合性ポリマー

- 用途分類

基本情報

中間水ポリマーは、当社が開発し、九州大学・先導物質化学研究所の田中賢教授との共同研究により生体適合性を確認した、高い親水性を有するポリマーです。

中間水ポリマーとは?

田中教授の研究により生体適合性に優れるポリマー材料は共通して中間水(※)を有することが見出されました。

この中間水をより多く含有するように設計開発されたポリマー材料が中間水ポリマーです。

(※)中間水

ポリマー材料が含水、水和する時、水和水はポリマーとの相互作用によりさまざまな状態をとりますが、相互作用の程度により「自由水」「中間水」「不凍水」の3種類に大別されます。中間水は自由水と不凍水の中間の状態で、ポリマーと緩やかに相互作用している水です。

| ポリマーとの相互作用 | 凝固点 | ||

|---|---|---|---|

| 自由水 | 弱 | 0℃ | 通常の水と同じように零度Cで凍結・融解する |

| 中間水 | 中 | <0℃ | 材料と緩やかに相互作用し、零度C未満の温度で凍結・融解する |

| 不凍水 | 強 | 検出されない | マイナス150℃でも凍結しない |

特長・特性

優れた生体適合性を発現します。

(用途例)生体適合性ポリマー

機能詳細

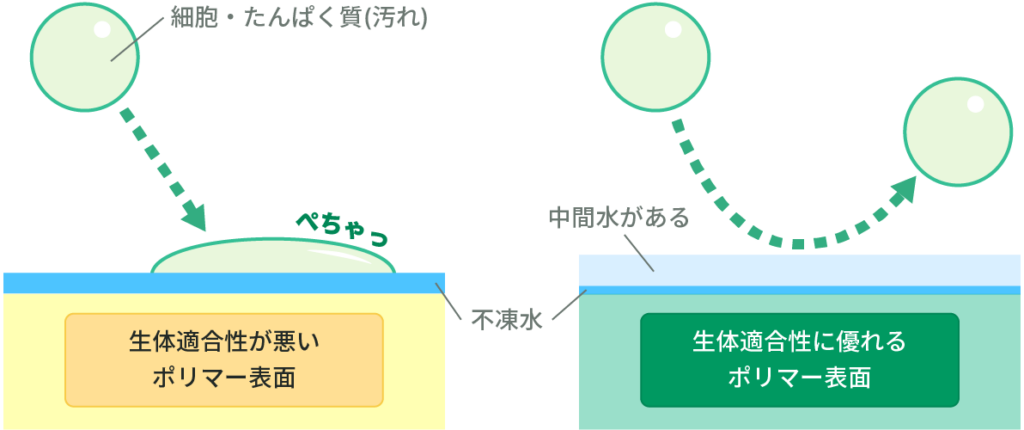

生体内で起こる異物反応や拒絶反応などは細胞が異物を認識することで始まりますが、細胞はタンパク質を介して外界を認識します。

中間水は緩く構造化しているためポリマー表面に長くとどまり、タンパク質や細胞とポリマー表面との接触を妨げるクッション層のような働きをすると考えられます。そのため、中間水を豊富に有するポリマーは生体から異物とみなされることがありません。

一方、ポリマーに形成される不凍水はタンパク質を脱水和させやすく、タンパク質の変性を引き起こすとの報告(※)があり生体適合性の観点からは好ましくありません。

日本触媒の中間水ポリマーは、中間水を豊富に有し、しかも不凍水が少ないため、安定した生体適合性を発揮します。

(※)J. Biomater. Sci., Polymer Edition 3,127,1992

関連製品

現在、生体適合性材料として広く普及しているPMEAにも、中間水が含まれることが分かっています。日本触媒ではPMEAの原料であるアクリル酸メトキシエチル(AME)を製品として保有しております。