開発品 酸化グラフェン

- 主な用途

足場材(プライマー)、熱伝導性材料、抗菌/抗ウイルス性材料、電子情報材料、透明導電膜、水処理膜、スポーツ用品、電池材料、導電性インク、潤滑剤、航空宇宙材料、バイオセンサ材料、ミリ波吸収材料等

- 用途分類

- 機能分類

基本情報

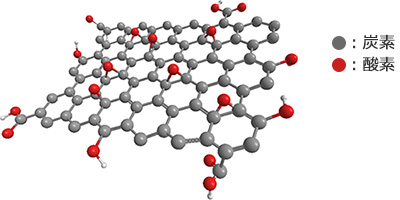

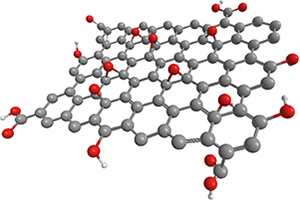

酸化グラフェンとは

酸化グラフェンは、厚み約1nm、シート長は数~数十ミクロンで高いアスペクト比・高表面積を持つナノ炭素材料です。

豊富な酸素官能基を有した薄片構造をしており、これまでの他のナノ炭素材料(カーボンナノチューブやグラフェン)では難しかった「高い分散性」を発現します。これによりさまざまな材料との複合化が容易になり、また、塗膜・機能性膜として使用することが可能となります。

近年、次世代電池材料や、抗菌・抗ウイルス、コーティング、潤滑剤、水浄化用、触媒等の各種機能材料用途への展開が研究され、さまざまな用途での活用が期待されています。高いアスペクト比と、高い分散性を持つことから、各種ホスト材料に少量添加するだけで、ホスト材料中で酸化グラフェンがネットワークを形成し、各種機能が発現します。また、非常に薄い膜中でも酸化グラフェンのネットワークが形成できることから、膜、フィルム形状での使用にも適しています。

一方で、酸化グラフェンの合成にはグラファイト(黒鉛)の酸化反応を経由しますが、強酸溶媒中において強力な酸化剤を使用することから、従来は大量生産が困難で、研究目的用に極少量が非常に高価な価格で市販されているのみであり、また工業的な用途開発の遅れから、その優れた特性が実用化するには至っていませんでした。このような中、当社は酸化反応における種々の課題を解決し、量産試作に成功しました。

他のナノ炭素材料では分散性が乏しく複合化できなかった材料や各種用途に対しても、酸化グラフェンの高い分散性を利用することで、複合化・機能発現が可能となりますので、ユーザー様のご要望に合わせて提案させていただきます。

用途例

用途例をご確認ください。

酸化グラフェンとナノ炭素材料の仲間たち

酸化グラフェン

形状:シート状(2次元材料)

酸素官能基を持つグラフェン。

合成自体は古くからおこなわれていたが、大量生産が困難だった。

当社が量産試作に成功した。

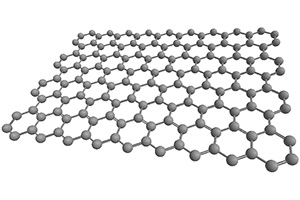

グラフェン

形状:シート状(2次元材料)

2004年にGeim, Novoselovが単離に成功し、2010年ノーベル物理学賞を受賞。

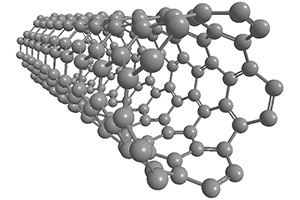

カーボンナノチューブ(CNT)

形状:ファイバー状(1次元材料)

1991年に名城大教授の飯島氏が発見

層数により以下に分けられる

・多層(MWCNT)

・単層(SWCNT)

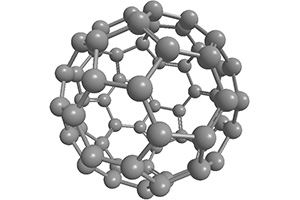

フラーレン(C60)

形状:球状(0次元材料)

1985年にKrotoらが発見し、1996年ノーベル化学賞を受賞。

グラフェン と 酸化グラフェンは、形状が似ていますが、実は、生い立ちがまったく異なります。

グラフェンは、CVD法(化学気相成長法)により、メタン, アルコールなど炭化水素系ガスを原料に金属触媒と反応させることにより単層レベルの単独の薄膜が得られます。ただし、均一で大面積の薄膜の量産化が難しく、高コストであると言われています。

また、黒鉛の機械的剥離により得られる多層のグラフェンのことを、剥離グラフェン または、GNP(Graphene Nano Platelet)と呼びます。こちらもグラフェンと呼ばれることがありますが、単層ではないため厳密にはグラフェンではありません。さらに分散性も乏しく扱いにくい材料です。

一方、酸化グラフェンは、グラフェンの集合体である天然黒鉛を液相酸化することにより、単層レベルまで酸化させた後に剥離することで得られます。機械的剥離と異なり、酸化剥離手法では単層化することが知られています。

酸化グラフェンは、酸素官能基を有した薄片構造をしており、これまで他のナノ炭素材料では難しかった高い分散性を発現します。

当社は、単層レベルの酸化グラフェンの量産化を実現するため、液相酸化プロセスの実証試験の実績※ をもとに、製品化を目指しています。

※ニュースリリース「酸化グラフェン系材料の量産試作に成功 ―日本触媒がサンプルワークを開始、新規需要開拓を推進―」をご参照ください。

注意事項

- 本品は開発品のため、用途に関わる法規制や規格・基準類への適合性等については別途ご検討をお願いいたします。

- 本ページ掲載のデータは一例であり、性能を保証するものではありません。

- 本ページの記載内容(並びに仕様)については予告なく変更する場合があります。

- 本開発品に関し、使用が第三者の知的財産権を侵害していないことを含め、一切の保証を行わず、当該使用によって発生する問題について、弊社は何らの責任を負いません。