トップメッセージ

強いリーダーシップを発揮、自ら挑戦する

Q: 日本触媒グループのトップとして、社会にもたらしたいものは何でしょうか。また、その実現のために必要なリーダー像をどう考えていますか。

A: 私が社長としてやりたいことは、当社グループの企業理念「TechnoAmenity(テクノアメニティ)」の実現に尽きます。我々の事業を通じて、人々が安心して快適に暮らせる社会の実現に貢献することです。それが持続可能な社会につながると考えています。当社の存在意義であり、私のミッションでもあります。

「TechnoAmenity」は1990年に当社が作った造語で、当時はサステナビリティという言葉も今のように使われていなかったと思いますが、現在に至るまで一貫してこの理念を受け継いできました。何度か変えようとする議論はありましたが、結局ここに戻るんですね。

「TechnoAmenity」実現のためには、強いリーダーでなくてはならないと思っています。ただ、やみくもに引っ張るのではなく、必要なのは、過去に捉われずより良い方向に変える力であり、トップ自らが挑戦し、実行する姿を見せることが大切です。

社長に就任して3年、多くのことを変えてきましたが、その一つが人事制度で、評価の仕方そのものを変えています。目標に対する結果だけではなく、難しい課題にチャレンジしたことを評価する仕組みにしました。特に役員や上層部には厳しくしており、現状維持なら評価されません。何にチャレンジし、何を変えたかということが評価のポイントになります。

当然社長の私もそうです。2030年長期ビジョンで定めた「事業の変革」「環境対応への変革」「組織の変革」のうち、後者2つはほぼ計画どおり進んでいますが、肝心の「事業の変革」は想定より遅れています。社内外の皆さんから「本当にできるのか、社長の覚悟を聞きたい」という質問をよく受けますが、私としては「常に首をかけてやっている」と答えています。それくらいの覚悟がないと、本当の「変革」はできないと思っています。

もともと私は「変えなければ」といつも考えている人間です。若い頃から、おかしいと思ったことは上にズケズケと直言をして叱られてきました。そこは今でも変わっていません。30代の初めに海外営業を担当して、グローバル企業の発想や会社の仕組みを学んだことも大きかったと思います。そもそも考え方が全然違うんですね。買う側も売る側も対等で、Win-Winの関係を重視しながら、会議では自分の考えをしっかりと主張する。厳しさはあるが多様性も認める。それを見ていて、ビジネスはかくあるべきだ、と改めて感じました。

結局30代から50代まで数か国の人と一緒に会議を行うのが当たり前という環境に身を置くことになり、多くのことを学びました。日本で縮こまっていても何も変わりません。

前中期経営計画 目標未達ながら“仕込み”は進んだ

Q: 前中期経営計画に関して、反省点などを踏まえた総括をお願いします。

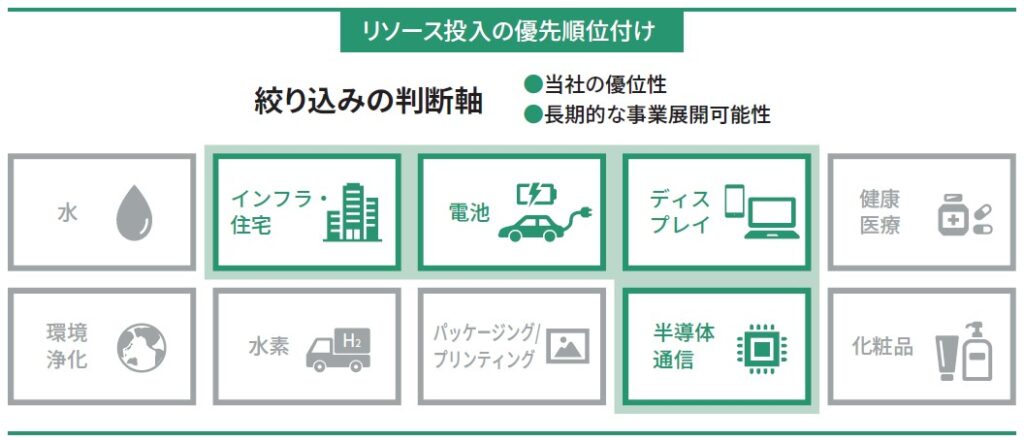

A: 2025年3月末で終了した前中期経営計画(以下、前中計)では、先に申し上げたように「事業の変革」が遅れ、成長事業と位置付けたソリューションズ事業が当初想定よりも伸びませんでした。新型コロナウイルス感染症の収束後も、景気の低迷やインフレの影響を受けたことに加え、10の事業領域全てを同時に伸ばそうとした結果、リソースが分散してしまったことが主な要因です。その結果、営業利益、ROE、ROA※1といった目標がいずれも未達となりました。

一方で、次の3年間で業績を伸ばすための“仕込み”は、それなりにできたと思います。例えばリチウムイオン電池用電解質「イオネル®」については、主力市場の中国でデボトルネックを進め生産能力を拡大しました。2026年には新設備も導入する予定です。また、建築用の防水材などを手がける株式会社イーテックが当社グループに加わったことで、高機能エマルション※2事業などで製品ラインナップを拡充することができました。水処理剤やCO2吸収剤に使われるアミン類※3、ディスプレイや半導体に使う微粒子類の設備増強も進めています。総じて、着々と準備を進めた3年間でもありました。

※1 ROE:親会社所有者帰属持分当期利益率、ROA:資産合計税引前利益率

※2 エマルション:水や油のようにお互いに溶けない液体のどちらかが、もう一方の液体に非常に細かい状態で分散しているもの

※3 アミン類:アンモニア(NH3)に含まれる水素原子を炭化水素基で置換した化合物

中期経営計画2027 4つの成⻑領域に投資と人員を集中

Q: 中期経営計画2027のコンセプトを教えてください。

A: お話しした経緯を踏まえて2025年4月からスタートしたのが、今回の新中期経営計画です。成すべきことは一つ、事業ポートフォリオの変革に尽きます。当社グループは長年、アクリル酸(AA)と高吸水性樹脂(SAP)を世界に展開しながら成長してきました。過去10年20年、AAやSAP以外の事業の柱を作ろうとトライしては失敗してきましたが、今度こそは成し遂げます。そのための新中計です。

前中計の反省を踏まえ、新中計では注力する成長事業領域を「スペシャリティ」「エレクトロニクス」「コンストラクション」「エネルギー(電池)」の4つに絞り込みました。先に述べたように、これらの分野では“仕込み”をして生産能力を高めつつあります。さらに、100人以上の人員も新たに投入しました。成功の確度はこれまで以上に上がっていると思います。

目標は、ソリューションズ事業の利益(営業利益+持分法投資損益)を24年度の61億円から27年度に185億円まで伸ばし、全体に占める割合を50%以上にまで高めることです。長年AAとSAPに頼ってきた当社グループではまだ誰も見たことがない光景ですが、そうなれば、社内外ともに当社を見る目がきっと変わるでしょう。マテリアルズ事業が安定して稼ぎ続けながら、ソリューションズ事業で成長していく。これが新しい日本触媒です。

一方で、4つの成長事業領域以外への“仕込み”も続けます。次世代事業領域として位置付けている「エネルギー(水素)」と「健康・医療」です。エネルギー(水素)では、アンモニア分解用の大型セパレータの事業化を進めています。固体酸化物形燃料電池(SOFC)用のジルコニアシートでは、さらに量産体制を整えていきますが、これは水分解で水素を作る固体酸化物形電解セル(SOEC)としても使用されます。また健康・医療でも、これまでの10倍の生産能力にするための設備増強を進めています。

それでも、これらを含む幾つかの分野では、まだ“仕込み”が足りていません。生産能力をさらに高めて事業規模を拡大するためには、M&Aや事業統合などにより、生産リソースなどを外部から調達することも必要だと考えています。新中計の3年間は、その準備を進める3年間という側面も持ちます。準備なくして、2030年長期ビジョンの目標には到達できません。

ソリューションズ事業 4つの成⻑事業領域は必ず伸びる

Q: 4つの成⻑事業領域の見通しはいかがでしょうか。

A: 新中計期間やその後の事業環境を俯瞰すると、4つの成長事業領域についてはいずれも大きく成長する見通しです。スペシャリティではアミン類が水処理需要を軸に伸びており、近くCO2吸収剤の市場も立ち上がると爆発的に拡大する可能性が高まっています。

エレクトロニクスは、半導体産業の成長に伴い関連製品が成長していきます。ディスプレイは中国がメイン市場ですが、現地では今、高精細な大型液晶テレビの市場が拡大しています。この需要に乗って部材を提供しようとしています。

コンストラクションは、4つの中では一番厳しいと見ています。国内では少子化に伴う需要減少の影響を受けますが、高機能な塗料や粘着剤の需要は伸びていくので、そこにシフトします。海外では競争が激しいですが、一歩先を行く高品質高機能な製品を打ち出し、選ばれる存在になることを目指しています。

エネルギー(電池)は、当初の想定より遅れているものの間違いなく伸びます。今後、国内や欧州の自動車メーカーでもEVシフトが加速すると見ています。現時点では特に中国の需要が強く、イオネル®を現地でフル生産していますが、それでも需要に追い付かない状態です。4つの事業領域のいずれも、需要は必ず伸びるので、しっかりと供給体制を整えていく計画です。

マテリアルズ事業 急拡大するグローバルサウス市場を目指す

Q: 2024年度にはインドネシア子会社PT. NIPPON SHOKUBAI INDONESIAでの投資を決定しました。マテリアルズ事業のグローバル戦略を教えてください。

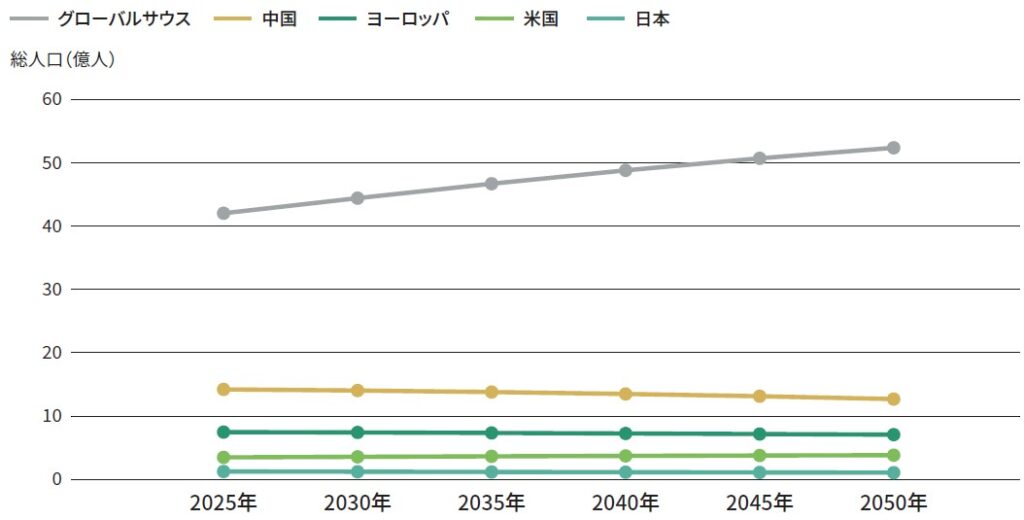

A: 新中計の中で、安定した収益を生み出す役割を担うのがマテリアルズ事業です。現在インドネシアでSAPの生産能力増強を進めており、生産能力は年5万トン、2027年に稼働予定で、現地の生産能力は計14万トンとなります。狙いはグローバルサウス市場です。現在、インド、中東、アフリカでは紙おむつを使える所得層が急増しており、今後も確実な伸びが期待できます。この地域に紙おむつを供給するメーカーに対し、高品質なSAPを販売していく計画です。

AAについては、既に世界各地に生産拠点があり、着実な販売量増加が見込めます。AAはSAPと違って品質や性能で差別化しにくい製品ですが、一方で輸送が難しく、需要地にプラントを持つことが強みとなります。この強みを活かして安定した収益を生み出していく方針です。

世界の人口予測

大事なのは、トータルで企業価値をどうあげるか

Q: 企業価値のより効率的な向上につなげるために講じた追加施策はありますか。

A: 以上のような戦略を実行していくと、成長事業領域を中心にかなりの投資を行うことになり、資本効率を管理していく必要が出てきます。そこで今回、ROIC(投下資本利益率)を新たに中計目標に加えました。従来は損益中心のモニタリングで資本効率の観点が弱かった、という反省もあります。各事業部門は、利益をあげるために設備や在庫をどれだけ抱えているか、ということを意識する必要があります。大事なのはトータルで企業価値をどうあげていくかです。

従来の営業利益目標を「営業利益+持分法投資損益」目標に変えたのも同様の理由です。中国市場が一つの例ですが、マイノリティ出資による合弁もこれからの選択肢となります。資本の投入を抑えつつ、事業機会を確保できるため、財務の柔軟性を保ちながらリスク分散できるからです。現地合弁先は地元政府とのコネクションも強く、市場を良く知っています。安心できるパートナーであれば、マジョリティを任せた方が運営がうまくいくことも多く、結果的に当社グループ全体の企業価値が高まることになります。

自己資本比率の適正化も進めます。2024年度末では70.5%でしたが、60%まで下げることで資本効率を高めていく方針です。

2024年度には、配当性向を100%とし、2027年度までの4年間で約200億円の自社株買いを実施することも発表しました。既に一定の効果は出ていますが、株価は2025年7月末現在で1,700円台であり、PBR※は未だ低い水準にあります。今後、収益を拡大し、資本効率をあげていくことにより、PBR0.8倍以上を当面目指していきます。

※ PBR:株価純資産倍率

多様な人財を社内に

Q: サステナビリティの観点で強化していく取り組みについてお聞かせください。

A: 前中計で進めてきた「環境対応の変革」「組織の変革」はさらにその取り組みを進化させていきます。

環境対応への変革は、当社グループの企業理念に直結するため重視しています。化学メーカーこそ、さまざまな製品を通じて環境に貢献できると考えています。CO2吸収剤や二次電池材料、そして水素・アンモニア関連製品など、当社には地球環境に役立つ技術があります。バイオ原料由来のAA開発なども進めています。環境対応製品にかかる割高なコストを誰が負担するかという課題はありますが、いつその時が来てもいいように、しっかり準備を進めたいと思います。

「組織の変革」の「人」という側面では、組織の多様性を高めたいと考えています。キャリア採用を通じて多様な経験やバックグラウンドを持つ人財を集めつつ、成長事業領域に集中的に人財を配置するというのが基本的な方針です。部門横断的にローテーションをかけて、人財を適切な部門に配置する取り組みも始めています。

重要なのは、いろいろな人財が組織にいること。多様な見方や考え方によって、組織が強くなるからです。女性の採用にも力を入れており、現状では事務系・化学系の30%を目指していますが、本当は半数程度まで増やしたい。また、製造現場で女性が働くための環境作りも始めています。より良い職場環境作りという面では、大阪と東京のオフィスリニューアルを実施しました。次は姫路と川崎の製造所・研究所です。そしてグループ会社についても順次改善していきたいと考えています。

個人的には外国人の従業員をもっと増やしたいのですが、言葉の問題がなかなか解消されません。AIの進歩に期待したいところですね。いろいろなタレントが来てくれれば、きっと良い刺激になります。

「ガバナンスの強化」も「組織の変革」の重点課題です。当社は監査役会設置会社ですが、既に執行については大幅な権限移譲を実施し、取締役会は主に監督と中長期の戦略議論を行う形にしています。新中計の策定についても取締役会の中で、かなり突っ込んだ議論を行いました。欧米のように社外取締役を増やし、監督機能のみを強化していくことが果たして会社にとって良いことなのかどうか、今後も取締役会で議論を続け、より良い形を模索していきます。

皆様にもっと期待してもらえる会社に

Q:最後にステークホルダーへのメッセージをお願いします。

A: 2030年長期ビジョンの期限まで、残すところ5年強になりました。そろそろ次の長期ビジョンを構想すべき時期であり、私にもアイデアはありますが、まだ口にするのは早いかな、と思っています。ビジョンは戦略とセットであるべきですし、今何かを言ってしまえば、それが後に続く人たちを拘束しかねないからです。次の世代には自由にやってもらいたいので。

ただ、次のビジョンがどういう形になっても「TechnoAmenity」という軸はブレないのではないでしょうか。言葉自体は変わるかも知れませんが、込められたメッセージは、当社にとって普遍的です。

私は、それまでにきちんと利益を出し、さまざまな面で企業価値を高めていきたい。そして当社グループを、これまで以上にステークホルダーの皆様に期待される会社にしていきたいと思います。今後ともご支援のほどよろしくお願いいたします。